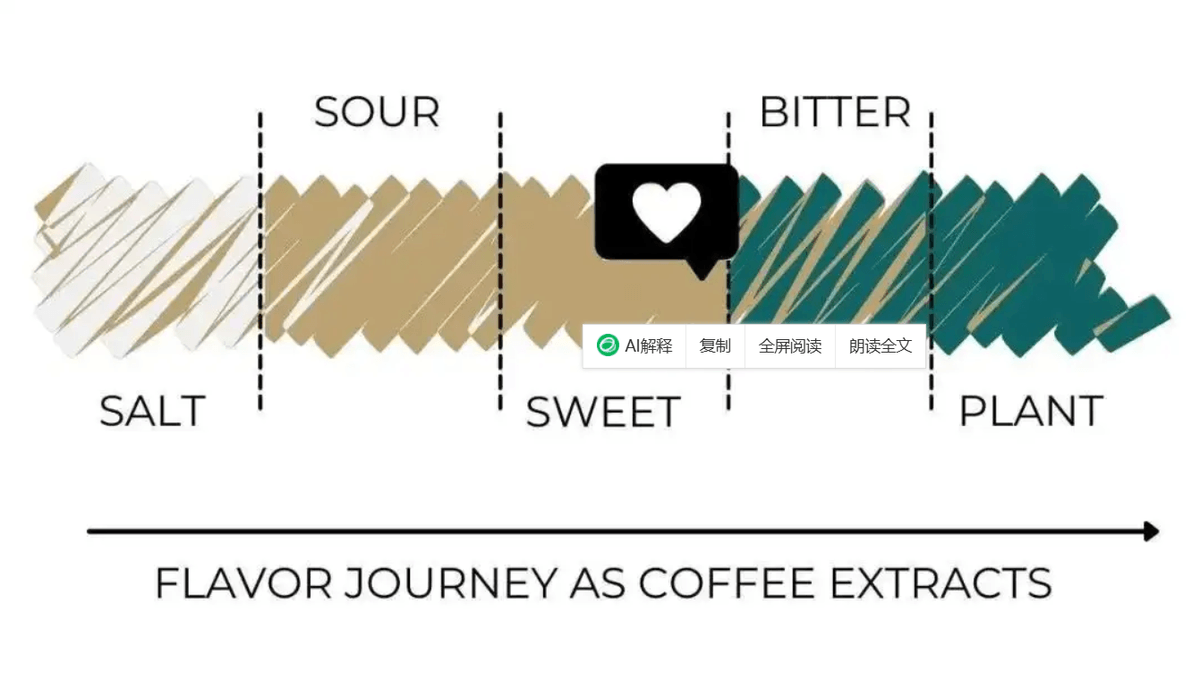

咖啡中的好風味分子有許多種,萃取主要在要求這些物質溶出時的平衡點。以影響味覺與口感的風味分子來說,鹹、酸、甜、苦與植物纖維氣味,這些影響味覺的不同化學分子,各自不同的萃取溶解時間。

至於香氣風味分子,則是看分子的疏水性與親水性,其溶出的時間可能有差別。

近年許多濾杯設計,都朝向輔助沖煮者更均勻萃取,只是各濾杯提出的做法不同。

本文將透過近期一些上市濾杯,分享均勻萃取的各種方案。

愈來愈多新的滲濾式濾杯,更偏向”浸泡式”萃取方式。這些濾杯設計,首先多數偏向沒有骨架,更多筒狀,利用自然重力讓粉慢慢與水接觸,然後流出。這類濾杯,希望用浸泡的概念,讓粉水自然互動,降低人為注水上的失控擾動。究其原因,就是因人為注水的穩定性偏低。

注水需要更多練習,一個緊張憋氣,一個高度不對,一杯半滿的手沖壺,一個研磨度不對,就讓粉水接觸的第一次不愉快散場了…人不是機器人,要人跟機器一樣穩定本身就有點難。

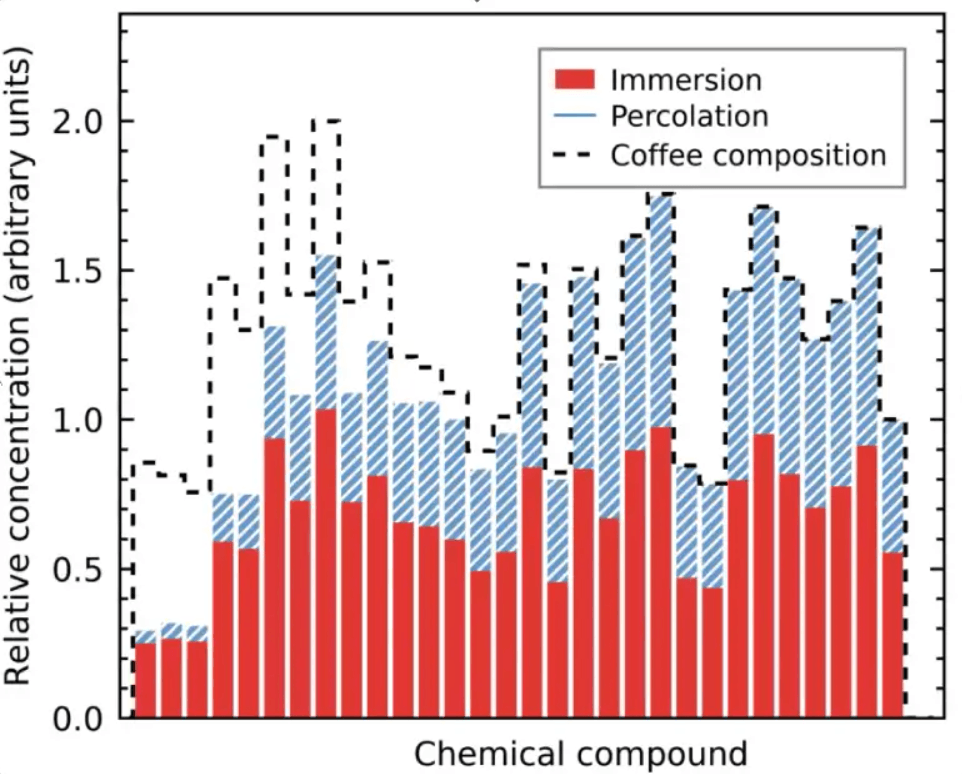

咖啡的風味物質,在烘焙時,有自然的組成比例。這些比例,在採用浸泡或是滲濾的萃取系統中,溶出的組成比例會有較大的變動。

上圖虛線,代表咖啡豆原始的物質組成比例。紅線代表浸泡式萃取,在同一給定時間(例如90秒)可以萃取的物質比例。而藍線,代表快流速滴濾式萃取,在同一給定時間可以提取的物質比例。從這張圖看出,浸泡式萃取的物質提取,儘管數量較少,但卻較接近原始烘焙豆的組成比例。

在快流速滴濾式的萃取系統中,因粉水接觸時間短,每次注水可提取的數量較少,要靠多次注水與時間累積,才能提升總萃取率。

這是浸泡與滴濾的主要差異,也因此可以看出這些慢速偏浸泡式的滴濾杯,設計者的初心,就是想往”均勻風味萃取”靠近。

而滴濾式,則給予沖煮者更高自由度,捨棄某些萃取速度偏慢的物質,隨己意調整,自己想要的風味分子組合新比例。

UFO是80度角的錐形濾杯。這顆濾杯利用較廣角度降低傳統錐形杯,過深的粉層高度。

並利用凹肋,增加濾紙與濾杯的貼合性,給予空氣更好的導氣,從而規律由高粉層到低粉層的流速,增加萃取均勻性。

修改為80度角度,也是目標讓流速減緩,增加粉水接觸時間,提供半浸泡的甜感萃取效果。

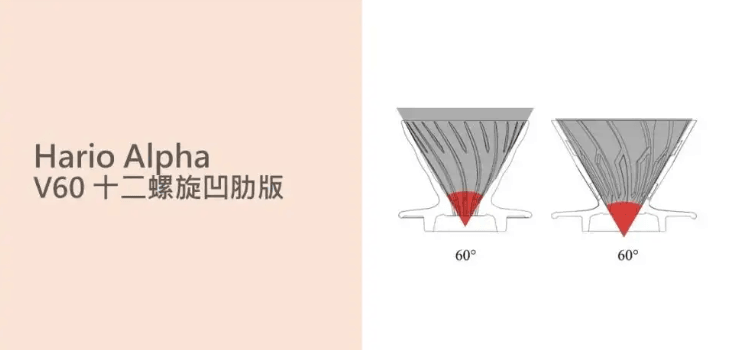

上圖右邊濾杯是Hario 發表的V60凹肋版。

這個濾杯在導流上與舊版(左)凸肋不同,濾杯最上部肋骨數量減少,增加了最高水位粉水的接觸時間。

中層肋骨則凹肋數則倍增,在主要粉水接觸層維持高速導流。。

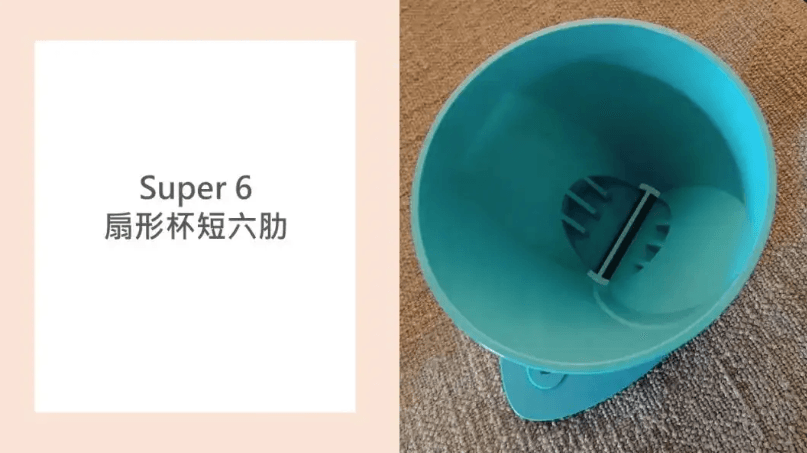

大粉量的沖煮,一直都有特定市場需求,但大粉量沖煮最容易遇到萃取不均的挑戰。因為粉層深度問題,不易克服。

平底濾杯提供大粉量,但平底濾杯在低水位的流速過緩問題,正好是大粉量用戶的選擇原因。錐形濾杯也有大粉量,但下層粉床過擠的空間,同樣限制了低水位粉內物質的萃取效率(因為擴散作用降低)。

而這個扇形濾杯,使用了02扇形濾紙,設計者利用扇形粉床的增寬優勢,降低大粉量的粉床高度。

同時又利用斜面角度,比平底杯加快了流速,解決了大粉量的粉水接觸過度的流速問題。

且在出水口高凸短肋設計,加快排水與空氣導流,解決大粉量香氣容易沉悶,口感偏雜的不均勻萃取難題。

均勻萃取,一直都是手沖上最看重的萃取目標。

每年,市場上都有新款濾杯問世,每個濾杯設計者,都有其對於均勻萃取的體悟。

有時間可多看看市場上更新的濾杯,不一定要**,而是透過明白設計者的理念,提點我們日常沖煮時,更多明白均勻萃取的可行做法。

參考資料 : 個人圖書館